いきものログとは

環境省をはじめさまざまな組織や個人のみなさんが持っている生きもの情報を集積して、みんなで共有して提供するシステムです。

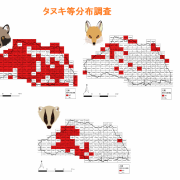

みんなで生きもの情報を報告して、全国のいきものマップをつくろう!

-

いきものログは誰でも利用できます。ユーザ登録をすると、報告や調査への参加など、いきものログのさまざまな機能を利用することができます。

-

生きものを見つけた場所と日付、写真などで情報を報告できます。身近な生きもの情報の報告や、みんなの調査への報告など、みんなで生きもの情報を共有しましょう。

-

生きものの名前を検索するとその生きものがどこで観察されたのかを調べることができます。検索結果を地図で見たり、データをダウンロードしたりできます。

お知らせ

- 2024年03月29日

- ウェブサイトに一部更新がありました

実施中の調査

最新の報告(写真付き)

全5,456,075件(2024年04月27日現在)